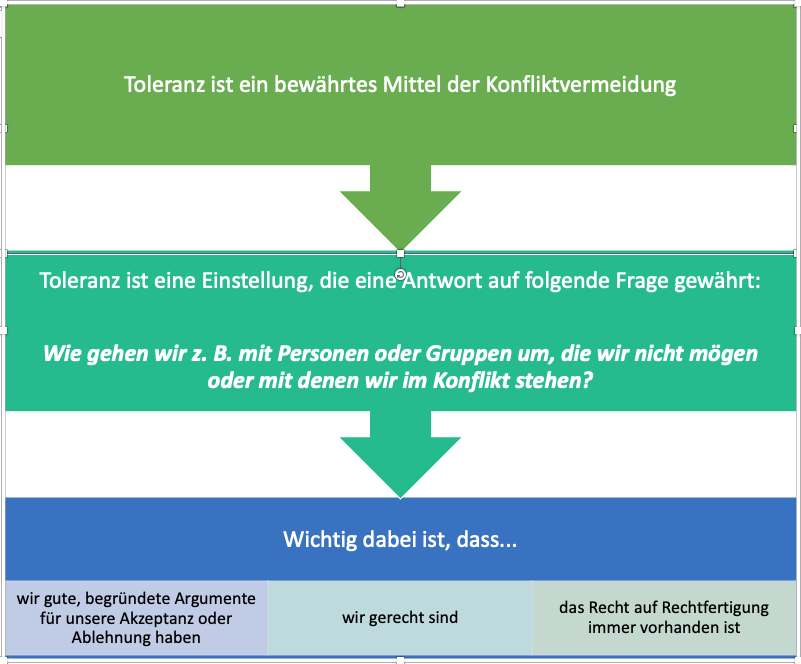

Toleranz antwortet auf die folgende Frage: wie gehe ich damit, was ich nicht mag?

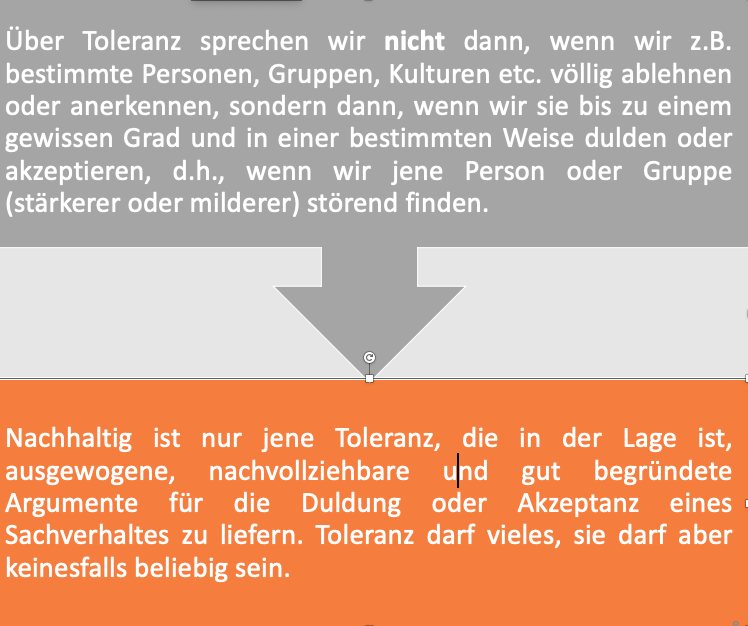

Die Definition der Toleranz lässt sich kurzerhand wie folgt formulieren: Wir befinden uns erst dann in einer Toleranzhaltung, wenn wir etwa einer Haltung gegenüber nicht gleichgültig eingestellt sind, sondern diese Haltung als störend und änderungsbedürftig empfinden und sie folglich bis zu einem gewissen Grad und in einer bestimmten Art und Weise dulden oder akzeptieren, aber letzten Endes nicht vollständig anerkennen oder ablehnen.

1Toleranz ist ein normativer Begriff, er ist mit der Gerechtigkeit und dem Respekt eng verbunden. Wenn die Fähigkeit, eine andere Person oder Gruppe als „andersartige Gleiche“ (B. Simon, 2022) zu begegnen, fehlt, kann keine Toleranz entstehen. Nachhaltig, gerecht ist nur jene Toleranz, die in der Lage ist, gut begründete Argumente für die Duldung/ Erlaubnis (als niedrigste Zustimmung) oder Akzeptanz/ Wertschätzung (als höchste Zustimmung) zu einem Sachverhalt oder einer Haltung zu liefern. Toleranz ist demnach alles andere als beliebig.

Rainer Forsts Toleranztheorie besteht aus drei wesentlichen Komponenten: Ablehnung, Akzeptanz und Zurückweisung. Die Toleranzhaltung entsteht aus der Balance zwischen negativen und positiven Erwägungen und ist auf gut begründete und gerechte Argumente für die Duldung oder Akzeptanz eines Sachverhaltes angewiesen. Die Zurückweisung markiert die endgültige Grenze der Toleranz und benötigt stichhaltige Gründe, die sich aus bestehenden Normsystemen wie den Grund- und Menschenrechten ableiten lassen.

Forst schlägt vor, die Grund- und Menschenrechte als Maßstab der Zurückweisung zu verwenden. Wenn es noch keine Normen als Rechtfertigungsgrundlage gibt, müssen die Zurückweisungsgründe intersubjektiv überprüfbar und möglichst gerecht sein. Wechselseitig gute Gründe zu liefern bedeutet, dass es keiner Person oder Gruppe zusteht, Verhaltensweisen von anderen einzufordern, die selbst nicht aufgebracht werden können. Forst betont, dass alle, die moralischen und grundlegenden rechtlichen Normen unterworfen sind, gleichberechtigte Rechtfertigungsakteure sein müssen. Reziprozität und Allgemeinheit sind die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit eine Rechtfertigung der Kriterien der praktischen Vernunft genügt.[1]

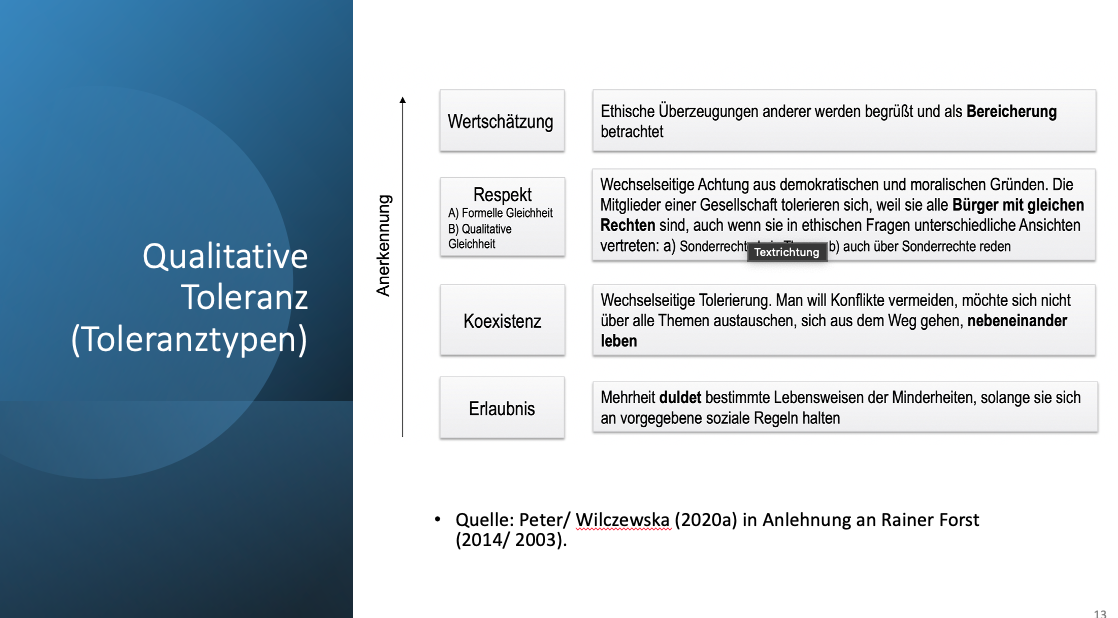

Toleranztypen

Rainer Forst unterscheidet vier Konzeptionen von Toleranz.

Die Konzeptionen sind unterschiedlich begründet und lassen sich auf einem Kontinuum von schwacher, duldender bis starker, wertschätzender Anerkennung anordnen. Sie betreffen die Art und Weise, wie wir mit Einstellungen und Handlungen von Personen, Gruppen und Gesellschaften umgehen, die wir nicht mögen, und weniger das Ausmaß, in dem wir sie dulden oder akzeptieren.

Eine autoritäre und undemokratische Toleranzform ist die Erlaubnis-Konzeption, die seitens der politischen Macht festgelegt und propagiert wird.

Die Koexistenz-Konzeption ist wechselseitig und pragmatisch begründet, aber instabil, da sie auf einem Kompromiss beruht und keine stabilen sozialen Zustände schafft. Sind jedoch etwa die ideologischen Unterschiede zwischen zwei Gruppen oder Systeme besonders groß, so ist diese Toleranzform die einzige Möglichkeit Krieg zu vermeiden.

Die Respekt-Konzeption geht von der moralischen Achtung der Individuen und Gruppen aus, unabhängig von ihren unterschiedlichen ethischen Überzeugungen und kulturellen Praktiken. Es gibt zwei Modelle dieser Toleranz: das Modell formaler Gleichheit, die wir stellenweise quantitative Respekttoleranz und das Modell der qualitativen Gleichheit, die wir qualitative Respekttoleranz nennen.

Die quantitative Respekttoleranz unterstützt die Trennung zwischen privatem und öffentlichem Raum, während die qualitative Respekttoleranz die tolerante Berücksichtigung ethischer Präferenzen auch im öffentlichen Raum beinhaltet.

Letzteres Modell steht für eine pluralistisch-liberale Toleranz und hat unter den genannten Toleranztypen den höchsten Gerechtigkeitsfaktor. Er ist offenkundig nachhaltiger als die anderen Konzepte.

Die Wertschätzungs-Konzeption, von uns auch als Wertschätzungstoleranz bezeichnet, ist eine Form der Toleranz, die neben dem Respekt für andere kulturelle oder religiöse Gemeinschaften auch deren Überzeugungen als ethisch wertvoll betrachtet. Man agiert im Sinne dieser Toleranzform wertepluralistisch: Dabei stellt man sich eine Gesellschaft vor, in der „eine Rivalität zwischen an sich wertvollen, doch inkompatiblen Lebensformen“ gegeben und möglich ist. Oder man nimmt dabei eine Art kommunitaristische Perspektive ein, worunter eine Gesellschaft zu verstehen ist, in der „bestimmte, sozial geteilte Vorstellungen des guten Lebens“ zentrale Stellung haben und „deren partielle Variationen tolerierbar sind.“[1]

Im Vergleich zur Respekt-Konzeption basiert die Wertschätzungs-Konzeption scheinbar weniger auf rationalen Klassifizierungsweisen, sondern eher auf ethischen Werten, Kultur und sogenannter Identität. Sie ist also eher wertorientiert als normorientiert. Wie die anderen Konzeptionen existiert auch die wertschätzende oder die multikulturalistische Konzeption nicht nur auf dem Papier, sondern findet sich praktisch überall: in der Schule, wie in der Politik. Insbesondere in bildungsnahen Milieus ist sie häufiger zu finden – wie die Ergebnisse deutlich zeigen.[2]

[1] Forst 2014, S. 48.

[2] Der Text stammt aus dem Manuskript: „Die signifikanten Unterschiede“ (Arbeitstitel) und wird demnächst als schmales Buch publiziert. Dabei handelt sich ein Buch, das eine stark gekürzte und vereinfachte Version des Endberichtes darstellt. Mehr dazu bzw. zitieren hier: „Offenheitsaspekte und Toleranzdimensionen der Schule: Die Mittelschulen in soziologischen Zusammenhängen“ https://door.donau-uni.ac.at/view/o:2864

[1] Forst 2021, S.190.

- Vgl. Bernd Simon: „Durch Respekt gezähmte Ablehnung“: https://www.kft.uni-kiel.de/de/download/simon_philantropie_stiftung2022. ↩︎